民国军阀中的王者, 巅峰时坐拥60万大军, 为何不到10年就灭亡了?

民国时期军阀割据,一位出身寒门的将领凭借战场智慧脱颖而出,掌控多省地盘,手握号称60万雄师,威震四方。

在巅峰时刻,外媒赞其为“中国最强者”,统一大业似在眼前。

但短短几年,这位霸主便从云端跌落,势力烟消云散。是什么力量让他迅速崩塌?

一、崛起之路

这位将领就是吴佩孚,他出生在1874年的山东蓬莱,早年生活虽不富裕,却显示出非凡才智。父亲早逝后,家庭陷入困境,他通过自学考取秀才资格。

但因与地方豪强冲突,只能逃离家乡,到北京靠占卜维持生计。

1898年时局动荡,他选择从军,加入天津淮军聂士成部下,从最底层士兵起步。

军旅生涯中,他的天赋很快显现,1902年进入保定陆军速成学堂测绘科学习,毕业后参与日俄战争的情报收集,多次立功,甚至获得日本颁发的勋章。

1906年转入袁世凯的北洋新军,担任曹锟部管带一职,凭借绘图技能和剿匪表现获得上司青睐。

辛亥革命爆发之际,他率领部队镇压起义军,迅速升为炮兵标统。

民国建立后,曹锟的第三师扩编,他成为旅长。在护国战争中跟随曹锟入川作战,他的战术运用灵活多变,屡次转败为胜。

在《吴佩孚传》中有这样的记载:

“1918年护法战争中,他率第三师入湘作战,攻岳州、陷长沙、占衡阳,战功第一,因此获授‘孚威将军’。”

不过,他对段祺瑞的决策十分不满,当湖南督军职位授给张敬尧时,他罢战主张和谈,与南方军队暗中沟通,联名通电呼吁停战,反对新国会选举总统,这种举动顶撞了段祺瑞,却让他声誉鹊起。

1919年五四运动风起云涌,他发出通电支持学生爱国行动,高呼“劳工神圣”,赢得舆论好评。

1920年直皖战争打响,他与奉系联手,击败皖系势力,掌控北京中央政权,获任直鲁豫巡阅副使。

次年援鄂作战,他驱逐王占元,升为两湖巡阅使。

1922年第一次直奉战争爆发,他指挥部队在长辛店和山海关设下埋伏,大败张作霖的奉军。

此时吴佩孚的势力达到顶峰,控制河北河南湖北湖南等多省,军队规模号称60万,实际作战力量约20万到30万之间。

西方媒体纷纷报道,将他誉为“中国最强者”。

不过,崛起也暴露了隐患。

过度依赖曹锟派系,导致其内部忠诚度不稳,扩张过快,树敌众多,则为后来的溃败埋下了伏笔。

二、统治特点

在其统治时期,吴佩孚的风格融合了传统儒家理念与现代军事实践,呈现出明显矛盾。

他自称“儒将”,强调忠孝仁义,日常生活严格自律,却在实际治理中推行军阀模式,依赖武力和税收维持权力。

军事方面,他大力推动现代化,驻扎洛阳后,开设幕府吸引谋士,建立无线电通信系统和小型机场,购买飞机用于侦察,开了中国军阀使用航空的先河。

而他对部队训练也是格外严格,注重纪律和操练,尤其擅长防御作战和情报搜集。

这些改革提升了战斗力,使其军队在当时脱颖而出。

但吴佩孚高度依赖个人权威,缺乏制度化军政体系,一旦遭遇挫折,整个结构容易瓦解。

在经济上,虽然保护某些民族工业,与实业家张謇合作发展纺织业,但军费需求巨大,只能通过加重税收来支撑。

在《一代枭雄:吴佩孚大传》中有这样的描述:

“他保护部分民族工业,如与张謇合作,但军费庞大,仍靠横征暴敛,如湖北盐税抵押、苛捐杂税,经济掠夺式统治无法赢得民心。”

与此同时,他的政治立场保守,坚持“武力统一中国”,反对孙中山的革命理念。

1922年虽然与孙中山短暂会晤,讨论合作可能,但因根本分歧未能结盟。他视革命为动乱,主张维持旧秩序。

他虽然标榜爱国,如反对巴黎和约,但其统治本质仍是军阀掠夺,民众负担沉重,无法获得广泛支持。

在社会政策方面,他言行注重道德,不贪财不纳妾,不借外债,下野后拒绝进入租界,保持清廉形象,这些个人品质赢得部分赞誉,但难以弥补整体保守的缺陷。

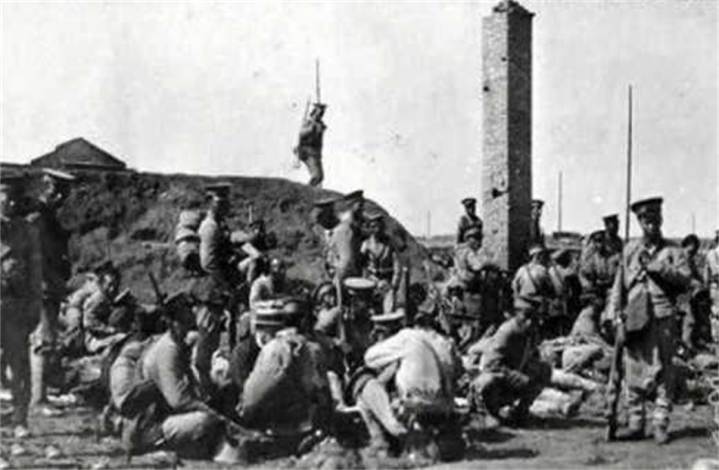

他镇压京汉铁路工人罢工,造成惨案,暴露了对新兴劳工运动的敌对态度。

在吴佩孚的统治中,矛盾处处可见:军事现代化与政治保守并存,经济掠夺与局部保护共处。

这种模式短期维持了强势,但长期来看,与时代进步脱节。内部派系斗争频繁,将领间勾心斗角,削弱了其凝聚力。

例如在湖北湖南等地,他推行盐税抵押制度,短期筹集军饷,却激起民怨。

保护工业虽有积极一面,但更多服务于军需,无法带动整体经济发展。

外交依赖英美,让他忽略日本的渗透,奉系因此获得武器援助。

儒家自居让他在舆论中获益,但实际行动如镇压罢工却破坏了自身形象。

总之,保守与现代的冲突,最终让他难以适应变革的浪潮。

三、盛极而衰的三大致命败因

巅峰之后,这位将领的势力迅速衰落,主要归因于军事溃败、政治孤立以及时代淘汰三大因素。这些败因相互作用,导致他在不到10年内彻底崩盘。

首先是军事溃败成为直接导火索。

1924年第二次直奉战争开打,吴佩孚原本占有优势,部队部署严密。但关键时刻,冯玉祥发动北京政变,突然倒戈,直系军队腹背受敌。

奉系得到日本武器和技术支持,战术上占优。而他的内部派系出现分裂,一些将领选择观望不援。

这场战役中,主力部队第三师遭受重创,精锐力量损失殆尽。他只能率领残部退守湖北,直系整体势力瞬间瓦解。

从60万大军到残兵败将,转变之快令人震惊。

其次,政治孤立加深了困境。

他拒绝与孙中山的革命势力合作,坚持军阀统治模式。1922年会谈虽有善意,但理念冲突太大,无法形成联盟。

而且他的统治不得民心,虽然他标榜爱国,但实际通过苛捐杂税掠夺资源,民众怨声载道。扩张过程中,树敌过多,导致四面受敌,无法获得可靠盟友。

在《吴佩孚正传》中有这样的记载:

“1926年国民革命军北伐,他残部在湖北河南迅速溃败,无足够实力抵抗,最终流亡四川,军阀生涯终结。”

最后,时代淘汰是根本原因。

吴佩孚的军事体系高度依赖个人威望,缺乏稳定制度,一旦战败便全面崩溃。

他的政治视野狭窄,无法顺应革命潮流,始终孤立无援。经济模式以掠夺为主,无法长期维系军民支持。

北伐战争兴起,代表着新兴力量,他的保守做法难以抵挡。国民革命军士气高涨,装备虽不如,但有民众基础和统一理念,他残部在河南湖北节节败退,最终退出了历史舞台。

军事失利暴露内部弱点,政治孤立切断外部援助,时代变革彻底淘汰旧模式。从巅峰到灭亡,不过数年光景,三大败因环环相扣,让他从王者沦为败寇,警示后人。

四、晚年结局

兵败之后,吴佩孚的生活转为低调,他辗转流亡四川,寄居杨森部下,多次图谋东山再起,却因时局不利屡屡受挫。

1931年他离开四川移居北平,潜心研究佛学,拒绝蒋介石的拉拢邀请,保持独立姿态。

1937年抗日战争全面爆发,日本军队占领华北,多次通过威逼利诱试图让他出任伪政权职务。他坚决拒绝,维护民族尊严,不愿与侵略者合作,这种晚节赢得了后世敬重。

1939年,他因牙齿感染引发并发症去世,终年65岁。官方记录显示为败血症导致,但民间也流传着阴谋论,认为日本特务因其不合作而下毒,不过缺乏确凿证据。

与此同时,国民政府为其追赠陆军一级上将衔,以表彰其抗日立场。

吴佩孚的晚年经历虽凄凉,却凸显气节,他拒绝日伪邀请,体现了爱国情怀。尽管早年有镇压劳工的污点,但拒外敌时的坚定不移,获得了历史的肯定。

五、历史启示

吴佩孚的兴衰故事,提供了深刻的历史启示。

首先,军事力量若仅依赖个人威望,缺乏稳固制度,一旦遭遇挫败便会全面崩盘。

其次,政治短视导致孤立无援。他未能顺应革命潮流,坚持旧模式,错失联盟机会,最终四面楚歌。

最后,经济掠夺式统治注定无法持久,吴佩孚虽有局部保护工业的行为,但整体依赖苛税,丧失了民心支持,在新兴势力崛起时,这种模式自然难以为继。

这些启示反映民国军阀时代的本质,武力可助一时称霸,但无远见与改革者,终将被历史浪潮吞没。

他的案例警示后世,权力需根植于时代需求,方能长久。

参考资料:

1、章君谷(2007) 《吴佩孚传》 北京: 团结出版社。(本书详细记载了吴佩孚从秀才投军到直皖战争崛起的历程。)

2、郭剑林(2006) 《一代枭雄:吴佩孚大传》 北京: 团结出版社。(本书详细记载了吴佩孚统治特点与第二次直奉战争溃败的原因。)

3、濑江浊物(1920) 《吴佩孚正传》 上海: 中央国史编辑社。(本书详细记载了吴佩孚北伐溃败与晚年拒日结局。)

观点声明:

本文基于历史资料整理,旨在还原吴佩孚军事生涯与兴衰原因,文中所有观点为笔者整理分析,仅为个人观点,不构成官方意见。解读因视角不同而异,欢迎大家阅读本文后留言交流,提出宝贵意见。